Crédit photo : © Adage 35 | Tous les graphiques sont issus de l'Observatoire.

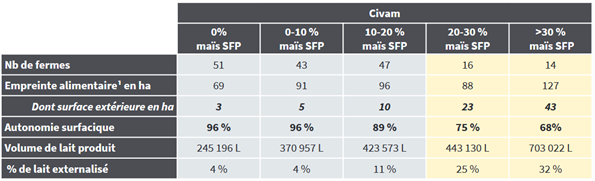

L’observatoire technico-économique de Réseau CIVAM compare, chaque année, les résultats technico-économiques des fermes laitières en Agriculture Durable (AD) avec ceux des fermes du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA). L’ensemble de ces fermes est situé dans le Grand-Ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie). Les fermes AD reposent sur des systèmes de production autonomes et économes en intrants basés sur le pâturage (< 20% de maïs dans la SFP).

Méthodologie :

- Compta 2022

- Ratios calculés par une moyenne des ratios de chaque ferme (moy (SAU/UTH)) et non par un ratio des moyennes (moy SAU/moy UTH)

- RICA : 252 fermes représentant 15 585 fermes (dans le Grand-ouest)

- AD : 141 fermes dont 113 en AB et 28 en non AB

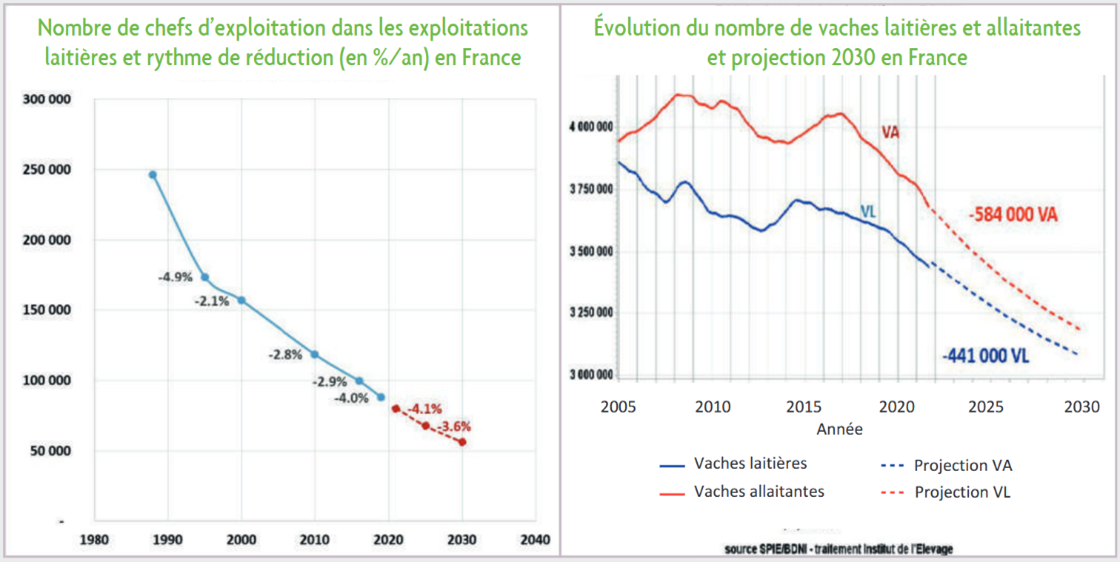

Contexte laitier en France

D’après le recensement agricole de 2020, le nombre de fermes en élevage laitier a baissé de 33% en 10 ans quand, en parallèle, le volume de lait produit a augmenté de 5%. Cela est permis par une augmentation de 20 VL par ferme en moyenne sur le territoire français, et même de 26 VL en moyenne dans les régions du Grand-Ouest. En parallèle, le cheptel total de VL en France diminue (-6%) et le nombre d’éleveur continue sa forte décroissance (-26%).

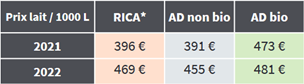

Un prix du lait inégalement en hausse

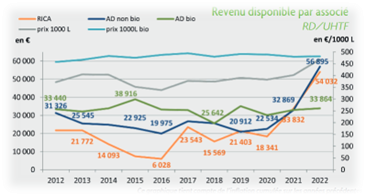

En 2022, le prix du lait augmente fortement pour l’agriculture conventionnelle avec + 73 €/1 000 L pour le RICA et + 64 €/1 000 L pour les AD non bio par rapport à 2021. En parallèle, le prix du Bio augmente peu (+ 9 €/1 000 L). Ainsi, pour cette année 2022, les prix du lait des trois échantillons se rapprochent.

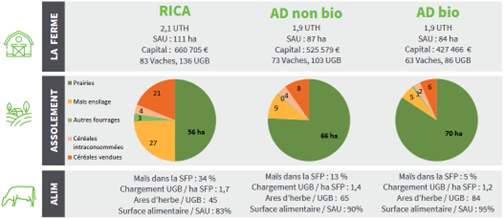

Des dimensions différentes pour un résultat similaire

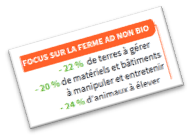

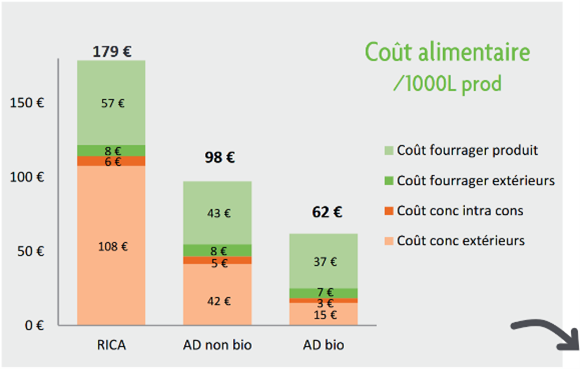

Les moyens de production mobilisés dans les fermes AD sont moins importants que ceux des fermes RICA, sur tous les points, la stratégie est cependant bien différente : + de surface pour l’alimentation du troupeau avec nettement plus d’herbe et un chargement inférieur, un capital investi moins important (notamment moins de VL et d’animaux ainsi que de bâtiments), moins de terres à gérer et une autosuffisance bien plus importante.

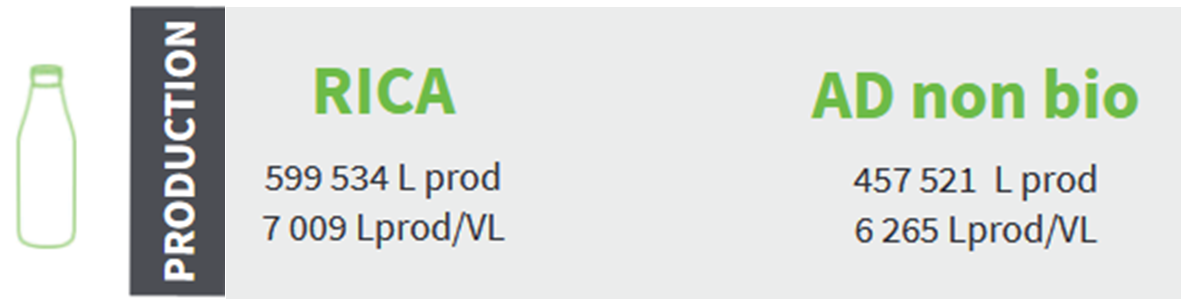

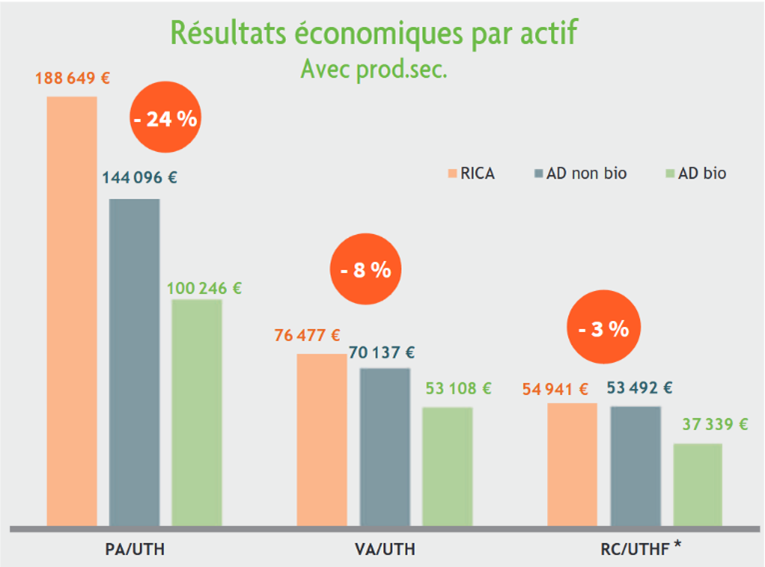

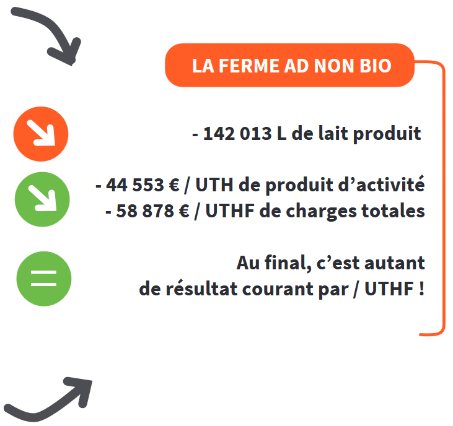

Logiquement, la production laitière est plus faible en système AD (- 142 000 L) ainsi que le nombre d’ha de cultures de ventes, ce qui amène intrinsèquement à un Produit d’Activité (PA) inférieur de 24%. Malgré tout, cet écart se réduit à 8% lorsque l’on s’intéresse à la Valeur Ajoutée (VA), qui représente la richesse créée par le système, et est quasiment identique si l’on s’intéresse enfin au Résultat Courant (RC), et ce toujours par actif !

Les clefs de l’efficacité économique

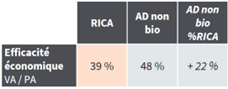

Les fermes AD consomment donc moins pour produire. Pour 100 € de produits, la ferme RICA moyenne dégage 39 € de richesse, contre 48 € pour les fermes AD (soit 22% de +).

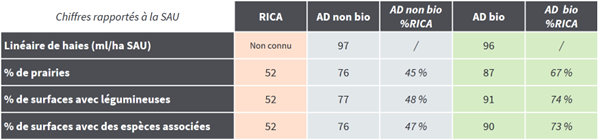

Créer du résultat en dégageant plus de richesses pour un même produit : c’est la « stratégie valeur ajoutée » mise à l’œuvre dans les fermes AD, réduisant les charges au maximum ! Pour cela, les fermes AD s’appuient sur l’agronomie en mettant à profit des processus biologiques : rotations longues avec prairies pour casser les cycles d’adventices et de ravageurs, réduire la surface en maïs (culture consommatrice d’intrants), utiliser + de légumineuses et leurs avantages, favoriser les auxiliaires des cultures pour limiter l’utilisation de produits phytos, etc. De plus, grâce à la maximisation du pâturage des prairies associées, les fermes AD réduisent leur consommation d’intrants : aliments, engrais, fioul, eau, produits phytos, etc. Ce qui permet également d’avoir une empreinte écologique plus faible !

L'herbe est 2x plus riche en protéine que le maïs ensilage et ne nécessite pas de complémentation azotée : elle contient 145 g MAT/kg MS, le maïs 75 g MAT/kg MS. 175 kg de soja ou 260 kg de colza/TMS de maïs sont nécessaires pour équilibrer la ration.

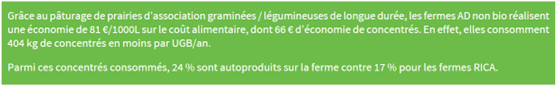

Le coût des concentrés achetés par les fermes du RICA est supérieur au coût alimentaire total des fermes AD non bio !

La réduction de charges en système AD n’est pas liée à la taille plus réduite des fermes ou encore au volume produit plus faible, mais bien à la conduite autonome et économe.

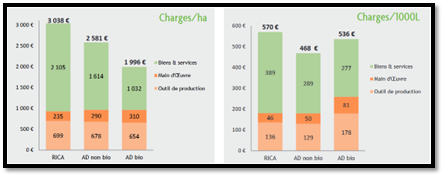

Des fermes qui rémunèrent leurs travailleurs et dynamisent les territoires

La richesse économique dégagée peut être capitalisée ou affectée à la rémunération du travail. Tandis que les fermes RICA capitalise toujours + par rapport aux fermes AD (+ 40 000 €/UTH en 2022) quitte à questionner de plus en plus la transmissibilité des fermes, les fermes AD participent davantage à la dynamique des territoires avec un Résultat Social (RS) rapporté à l’ha supérieur d’environ 190 €, soit + 17%.

Ainsi le nombre de travailleurs·ses au kilomètre carré est supérieur de 10%, soit pour une commune de 50 km² (Rennes, par exemple), + 10 UTH travaillant sur les fermes de ce territoire. Rapporter le RS au capital d’exploitation nous permet de regarder si le capital investi dans la ferme est efficace pour rémunérer ses travailleurs·euses. Pour 500K € de capital investi (proche du capital moyen d’une ferme AD), les fermes AD dégagent 20K € de + pour rémunérer les actifs ou la main d'œuvre. Les fermes AD sont également moins dépendantes des aides. Pour 100 € de RS, 40% proviennent des aides, contre 50% pour les fermes de l’échantillon RICA.

Les résultats consolidés sur 10 ans montrent qu'en moyenne les systèmes AD dégagent 6 600 € de Revenu Disponible (RD) de plus que la moyenne des fermes laitières RICA. Le Revenu Disponible sert aux prélèvements des associés, ainsi qu'à dégager une marge de sécurité. Cela montre que ces systèmes pâturants sont plus viables, s’installer en système pâturant est une voie d’avenir !

Toujours moins de pollutions environnementales...

1. Liées à l’Azote

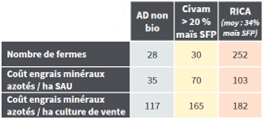

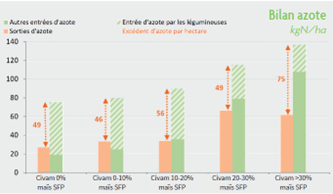

Plus les systèmes sont herbagers, moins ils consomment d’engrais minéraux azotés et plus on limite leurs pollutions.

2. Liées aux Phytos

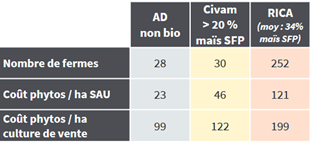

À noter que l’on ne prend ici que le coût des phytos sur une année, et seulement vis-à-vis de la ferme. Ne sont pas mesurés les coûts sur la qualité de l’eau, la biodiversité, la qualité de l’air, etc.

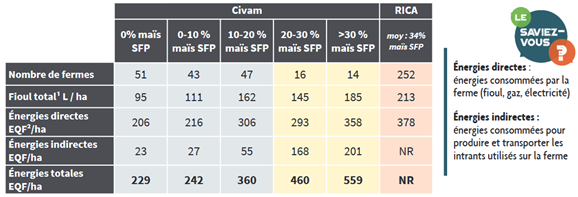

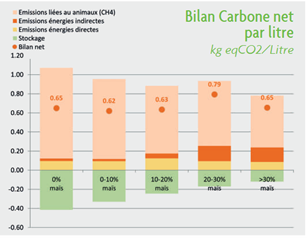

3. Liées aux Énergies

Concernant le réchauffement climatique, on réalise un bilan carbone net. Il prend en compte l’ensemble des émissions liées aux énergies directes et indirectes, + les émissions de méthane liées aux animaux. Ce bilan comptabilise également le stockage de carbone par les prairies et les haies. Les systèmes ayant entre 0 et 10% de maïs dans leur SFP ont les bilans les plus bas. Comme les prairies stockent plus de carbone, ces systèmes compensent davantage leurs émissions par rapport aux autres. En Kg eqCO2/ha, les émissions des systèmes > 30% de maïs sont près de 2x plus importantes que celles des systèmes 0-10% de maïs !

Les prairies représentent ainsi le premier levier pour le stockage de carbone !

…pour des systèmes toujours plus vivables !

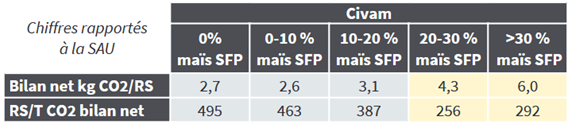

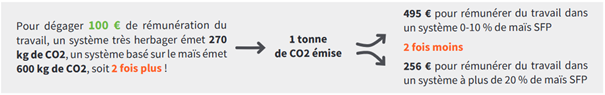

Les résultats sont souvent rapportés à l'unité produite : combien de carbone est émis pour produire une tonne de lait ? Mais qu’en est-il si on rapporte ces émissions à la création de richesse ou à la rémunération du travail, qui est le potentiel de création d'emplois agricoles sur les territoires ?

![]()

![]()

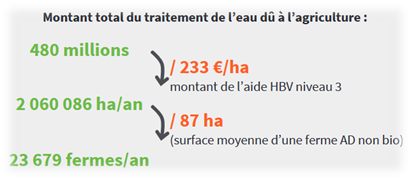

La surface agricole de la France s’élevait en 2019 à 26,7 millions d’hectares. En parallèle, le BASIC estime le coût du traitement annuel de l’eau lié à l’agriculture et l’élevage à 480 millions d’€/an. Cela revient donc à un coût de dépollution de 18 €/ha. En 2020, on comptait 23 861 fermes dans le Grand-Ouest. Si on réaffecte ces 480 millions d'euros à des enveloppes MAE Herbivores niveau 3 avec un montant d'aide de 233 €/ha, on peut alors engager 2 millions d'hectares dans une transition agroécologique, soit en moyenne 23 679 fermes…

Article rédigé par Léo Toutain, animateur agriculture durable au Réseau des CIVAM normands.

En conclusion

L’inconcordance de l’espace et du temps

« Faire pâturer c’est vivre en perpétuelle inconcordance avec l’espace et le temps. C’est agir ici et maintenant mais également de manière subtile et souvent insoupçonnée, ailleurs et plus tard. Faire pâturer, c’est en quelque sorte un jeu d’interactions spatiales et temporelles.

Le fait est, que ma vache qui broute les prés aujourd’hui a, pragmatiquement un impact immédiat sur la vie du sol, sur la biomasse prélevée et ses repousses, sur la ressource si précieuse en eau, sur les insectes pollinisateurs et tellement d’autres, sur la qualité de l’air, sur le produit lait qui en ressort, sur sa santé propre et quelque part sur ma propre santé « éthique » de voir paître cette vache dans son espace prédestiné d’herbivore.

Parce que faire pâturer ici et maintenant, c’est penser autonomie et moindres dépendances en surfaces exogènes, en engrais de synthèse fortement énergivores, en biocides en tout genre s’accumulant sournoisement jusque dans nos atomes, en sur-matérialisation de nos fermes et, finalement, de moindres dépendances à l’endettement financier et humain.

Faire pâturer, c’est clairement acter en faveur d’une baisse de pression sur les écosystèmes, c’est agir sur les réservoirs de biodiversité entomologiques, floristiques et faunistiques, être moins inféodé aux matières premières et à leurs fluctuations sur les cours mondiaux déconnectés du réel.

Faire pâturer, c’est aussi accompagner collégialement et savamment un ruminant dans ce que nous sommes incapables de faire, à savoir (photo)synthétiser de la biomasse en denrées alimentaires nobles.

Faire pâturer c’est donc vivre l’instant et « cueillir » la ressource naturelle dans sa plus belle acception. C’est, conséquemment, agir sur les biens communs d’aujourd’hui dont nous avons la responsabilité de transmettre aux nouvelles générations d’éleveuses et d’éleveurs dans nos campagnes. Et les « effets collatéraux » sont loin d’être neutres même sur des continents très éloignées pour des agricultures vivrières de l’autre hémisphère et sur des pas de temps difficilement tangibles.

Accordons-nous donc à faire perpétuer, longtemps encore, cette inconcordance de l’espace et du temps et faire en sorte que nos ruminants puisent dans cet « or vert » qu’est le pâturage. Les fondations d’une agriculture responsable, respectueuse et vivante ! »

Mickaël LEPAGE, éleveur en Mayenne (53) et membre du Réseau CIVAM.

Retrouvez ici l'observatoire en format PDF ou cliquez sur l'image ci-dessous. Bonne lecture !