Crédit photo : © CIVAM

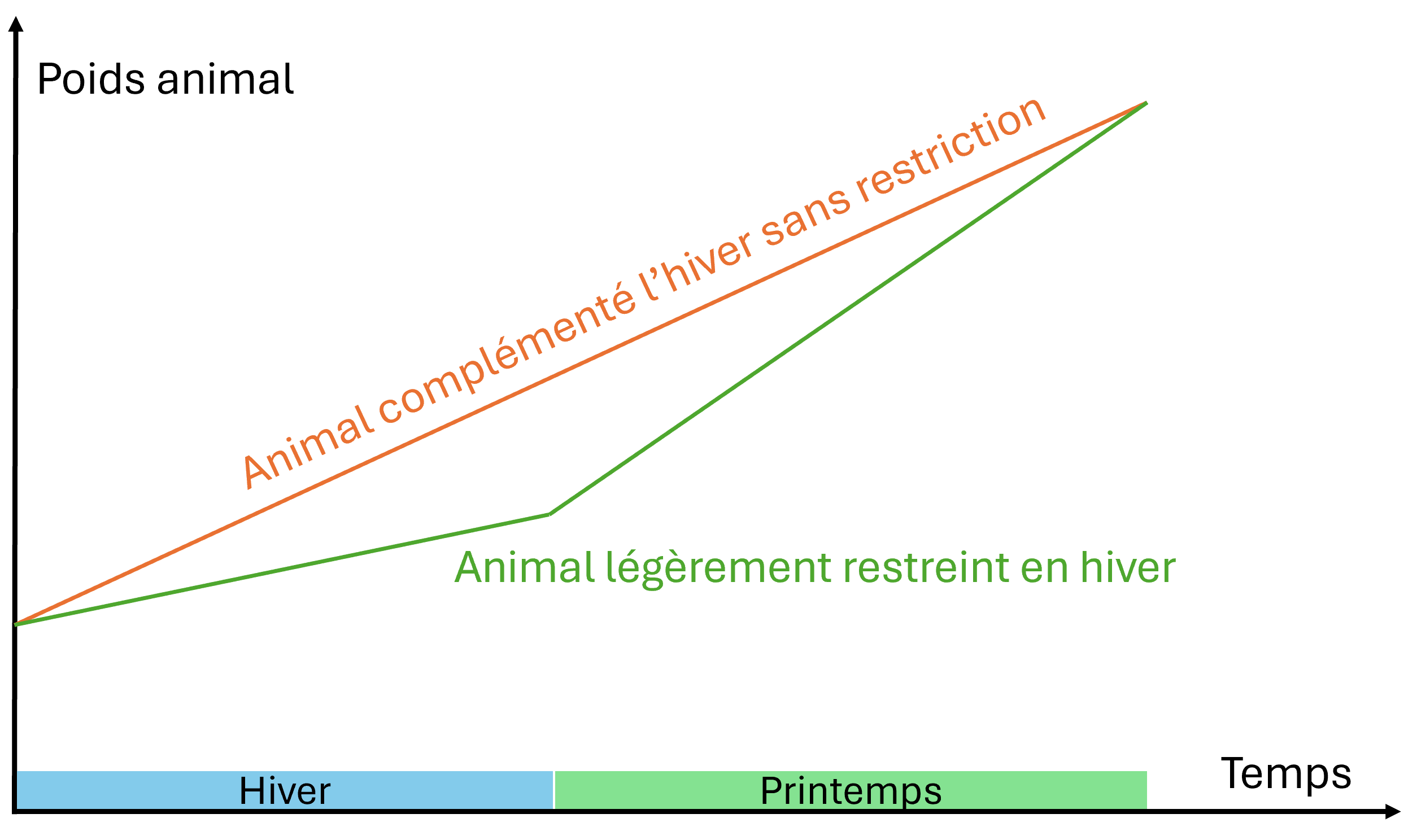

La croissance compensatrice est un phénomène qui survient lorsqu’un animal est soumis à une période de restriction alimentaire pendant laquelle sa croissance est limitée, puis à une période d’alimentation satisfaisante durant laquelle sa croissance est supérieure à ce qu’elle aurait été avec une alimentation stable, lui permettant de « rattraper » son retard de croissance.

Figure 1 : Courbes représentatives de la croissance compensatrice

Chez les ruminants d’élevage, ce phénomène est bien observé et peut être utilisé afin de diminuer les charges en réduisant les apports d’aliments en bâtiment pendant l’hiver et rattraper le retard de croissance lors de la mise à l’herbe.

La croissance compensatrice est à manier avec précaution pour s’assurer que le retard de croissance hivernal sera bien rattrapé avec la mise à l’herbe, et que la restriction alimentaire n’affaiblisse pas trop les animaux, ce qui peut entrainer des effets indésirables, sur leur santé notamment.

S’adapter aux ressources fourragères disponibles pour faire des économies

La croissance compensatrice repose sur une capacité des animaux à réduire leurs dépenses énergétiques pendant une phase de restriction limitée dans le temps, puis à augmenter leur capacité d’ingestion lors de l’arrêt de la phase de restriction. Cela permet notamment d’optimiser la valorisation de l’herbe de printemps, en faisant coïncider le pic de pousse de l’herbe avec l’augmentation de la capacité d’ingestion des animaux.

L’étude réalisée entre 2000 et 2015, à la ferme expérimentale des Trinottières, sur 542 génisses de 15 mois a permis de réaliser, en moyenne, une économie de 120 kg de concentrés par génisse sur les 4 mois de stabulation, sans modifier l’objectif d’âge au premier vêlage à 24 mois.

La disponibilité d’une herbe de qualité et en quantité suffisante au printemps est en revanche indispensable pour assurer une forte croissance compensatrice économe et nécessite une bonne maitrise du pâturage tournant.

Croissance compensatrice partielle ou totale

La croissance compensatrice peut être partielle, les animaux ne rattrapent pas tout le retard de croissance. Il s’agit alors de calculer si les retards de croissance sont compensés par les économies de charge.

Les différents essais réalisés sur la thématique semblent montrer qu’il existe un seuil de croissance en dessous duquel il ne faut pas descendre sous peine d’avoir une mauvaise compensation, mais il n’y a pas de table précise selon les types d’animaux.

Ne pas restreindre avant sevrage

Les premiers mois de croissance sont déterminants et avant sevrage, les retards de croissance ne seront pas compensés. Si les jeunes sont nourris sous la mère, une restriction de ces dernières peut impacter la disponibilité en lait et donc limiter la croissance des jeunes.

Pour plus d’information sur le sujet vous pouvez consulter cette revue de synthèse qui regroupe les résultats de plusieurs études scientifiques sur la thématique.

Mise en œuvre sur la ferme : y aller pas à pas et mesurer les impacts

Si la croissance compensatrice peut être un levier pour diminuer ses charges, les paramètres de sa réussite sont nombreux et une restriction hivernale trop importante peut avoir des effets délétères. La façon la plus sûre d’appréhender ce phénomène sur son troupeau consiste à commencer par diminuer modérément la ration hivernale d’une partie d’un lot adapté (génisses de plus d’un an, bœufs, ...) et de mesurer le poids des animaux à l’entrée d’hiver, à la sortie d’hiver et à la fin du printemps pour estimer l’impact de la restriction puis de la croissance compensatrice sur les animaux. Ces données permettent de calculer si la méthode permet d’améliorer sa marge sur coût alimentaire. S’il n’est pas possible de peser les animaux, la technique du ruban (voir rubrique « Trucs et Astuce ») permet une bonne estimation.